Cello can resonate any pitch tone inside the body. Although the longest dimension of body is less than 1 meter, in contrasts the wavelength of the C(66Hz, lowest tone) is 15.2 meter.

It is possible by all long wavelengths being rounded and bent and twisted inside the body.

How it can be done? When the pitch will be settled? The answer seems to be found at the dimension of the body.

There are tremendous number of air atoms inside the body. The resonance inside the body will be amplified up to 20 timed louder or more. The farthest atoms are left apart 2.2 millisecond as sound speed. All influence/resonance need to wait till to be shared the balanced environment (: 2.2 mS).

Musicians well know they need "Einsatz" for tutti. The einsatz needs enough time to compensate the time lag between farthest players and conductor. Likewise, 2 to 3mS seems needed to start the resonance inside the cello body.

When we review the data of resonance, we can find a extended 2(-3)mS period at the forefront of the all oscilloscope charts(of pizzicato). Let say as "Einsatz for resonance". The pitch of each tone seems to be settled almost after "einzatz + tone period".

チェロは 身長1m に満たない筐体内で、最低音(C 66Hz, 波長15.2m)を始め、任意のピッチ・波長の音を共鳴させることができる。その理由は、すべての波長の音を自らの筐体の中に閉じ込めて折りたたんで増幅できるからである。

では、どのようにしてそれを行っているのか。増幅すべき音の波長・ピッチはいつ決定されるのか。その回答は筐体自身のディメンションそのものにある。筐体内にはおびただしい数の空気分子が存在する。これを外界と比べて20倍(25dB)以上の密度にまで増幅させていく。空気分子の最も遠いものは音速で互いに 2.2ミリ秒(mS)離れている。すべての分子同士の情報が互いに交換され、共鳴軌道が共有されるのに 2(~3)mS の時間が必要である。

時間差のある広がりのある環境で大合奏をするとき必要なものは、"アインザッツ"である。そしてアインザッツの必要時間(共鳴環境の初期構築時間)は、どうやら 2mSそのもののようである。どのトーンのピチカート音のデータを見ても、先頭におおよそ2mSの特別期間(アインザッツ期間)が存在するように見える。その後は所定のトーン周期が繰り返されている。ピチカートが発せられて後、2mS+周期 後には演奏される音のピッチがおおむね確定していると言えるようだ。

CELLO-RESONANCE II [ Einsatz for Resonance ]

CELLO-RESONANCE II [ 8-Shape Orbits and 4 Zone Groups]

[ 01/15/2023 ] Labels: 07.Basic Study4

-REVIEW-

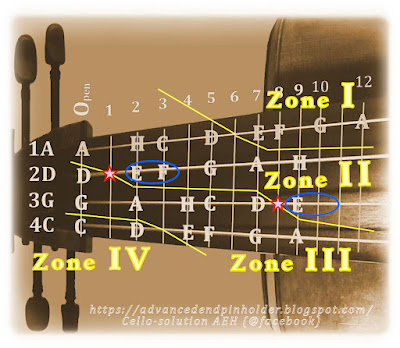

Every cello resonance in the cello body has each unique wavelength, period and a '8-shape' orbit inside the body. The orbit is assumed like a slender looped steel wire, being fold and twisted inside. They are appropriate to be divided into 4 zones.

Zone-I: High tone area. The length of resonance orbit is enough short to suspend and float in the body freely. The resonant place depends on the instrument.

Zone-II: Basically single '8-shape' orbits are common in this zone. However some tones (such as C, C#) seems taking a combined two '8-shape' orbit.

Each zone shares the border at around D#, depending on the cello dimensions though.

D#(156Hz, 6.4mS, 2.18m) is just equal to the longest single orbit inside the body, along the bouts fence.

Generally, the wolf-tone can be seen at E(/F) tone, it occurs at around 10% higher frequency (/ shorter wavelength).

Zone-III: Orbits are commonly constituted as a double-loop of the '8-shape'. Some tones (such as C 131Hz) seem subsuming its overtone orbits instead.

Zone-IV: In this zone, the tone wavelength is too long to constitute using its double orbit, the solution is limited as a way of combination of the overtone elements. Overtone route is very vulnerable so easily demolished by endpin's mechanical resonance.

チェロ筐体内部で各トーンが共鳴する時、その波長・周期に等しい(音速の)軌道が筐体内で確保され、持続される必要がある。その軌道は「8の字形」を基本的としている。

「8の字形」は必ずしも平面的に形成される必要はない。細い鋼のリングをイメージする時、リングはひねったり伸ばしたりすることにより、見る位置によって「8の字」に見えたり楕円に見えたりする。

演奏されるトーンの数だけ8の字軌道(長さ・折りたたまれ方)が存在する。

Zone-I の高音域では、波長が短い為かなり自由に発生場所を取り得る。浮遊し、あちこちで生成されては気ままに消滅していく。

Zone-II では、多くの場合、シングルの8の字軌道をとる。ただし一部のトーン(高音側の C,C#など)は 8の字を2個連結した軌道を取っているようだ。

各Zoneの境界は各々の楽器のディメンションにより異なるが、"D#"(156Hz) 付近が注目すべき境界となっている。筐体内で単一で最大の8の字を作りえるルートが周期6.4mS,波長2.185m(=8の字形をしたチェロの筐体の側壁に沿った場合に該当)だからである。

この周期・波長の約10%高音側(E音またはF音)でウルフトーンが発生することになる。

Zone-III では、シングル軌道では必要な波長が足りないため、多くの場合 2周回する軌道で波長を確保している。一部のトーン(C 131Hz)等では、高音側の倍音ルートを組み合わせて軌道を構成しているようだ。

Zone-IV では、波長がさらに長いために 2周回することによっても軌道を確保することができない。唯一のソリューションは変則的な高音側の倍音軌道を組み合わせて所定の波長を得ることになる。しかしこのルートは極めて脆弱である。例えばエンドピンの機械的共振などが加わると容易に壊されてしまう。モダンチェロで最低音の響きが貧弱な理由である。

CELLO-RESONANCE II [ Measurement Point ]

[ 01/08/2023 ] Labels: 07.Basic Study4

How does cello sound dance inside/outside the body?

Cello sound will be carefully observed just outside the body by four(x2 pattern) unidirectional microphones by keeping 0.1mS measurement precision.

There seems to be two types on tones-- A:omnidirectional tones and B:directional tones --

Typical A:group tones are seen at E(166Hz) and its around.

「音の踊り」

チェロの筐体の外側(できる限り近い位置)に指向性マイク([A] [B] [C] [D]、(e) (f) (g) (h))を配置して 0.1mS(1/10000秒、音速距離としては3-4cm)の精度をキープしながら音を拾ってみよう。

第一印象としてチェロの音には、A:無指向性の音と B:方向性のある指向性の音のグループがあるようだ。A:の代表例は E(166Hz)とその付近で見られる。

CELLO-RESONANCE II [ TOPICS ]

[ 12/31/2022 ] Labels: 07.Basic Study4

The lowest tone of cello is C(66Hz, WL=5.2m, Period=15.2mS). Open A is 221Hz, WL=1.5m, Period=4.5mS.

Careful study for a pizzicato on cello perceives us something new founding.

All pizzicatos seem having a special 4mS-period/time at their beginning, the details of 4mS-period are unidentified, we can see it at the forefront of all pizzicato.

'4mS' is presumed as an almost enough/minimum time to go and come back for the sound travels in the cello body, including both a high pressure and a low pressure.

After the short '4mS', regular periods/cycles of the pitch continue.

Waves seem spreading form the body center to the perimeter. High pressure gives way to low pressure at latter half and then recovers.

Many tones seem taking a '8-shape' orbit as their main route in high/low pressure in the cello body like a favorite highway.

The length of the '8-shape' orbit is equivalent to the wavelength, the round time equals to the tone period.

The driving force of this mechanism is the speed of sound(340mm per 1mS). Cello body confines its resonance inside the (small) body controlling all within 2-4mS.

All high/low pressure air particles seem combined by strings of sound speed like the gravitation. This interesting mechanism might be the second invention of the violin family instrument.

Details will be reported in 2023.

Celloの最低音は C(66Hz,周期15.2mS,波長5.2m)であり、A線開放弦は A(221Hz,4.5mS,波長1.5m)である。

CelloのPizzicatoの先頭の波形を丁寧に観察していて気付くことがある。

共通するのは、最初に短い約4mSの期間があり、その後は各々のピッチが各々の周期で整然と繰り返されることである。

最初の4mSにおいて何が行われるのかは不明であるが、この時間はどの振動でもチェロ筐体内を1往復して元戻りできる時間に等しい。

この期間に各々1回の高密度と低密度が経験され、以後の連続した共鳴に対しての準備を行っているかのように見える。

定常的な共鳴が始まると 一般的には、高気圧が中心部分から周辺へ広がり、前半が全体高密度、後半が全体低密度に変化する。

その中で中心となる伝播経路は8の字形のコースをとることが多く両側に向けて8の字を描きながら1周する。

この8の字のトンネルの1周長はそのピッチの波長に等しく周回時間は周期に等しい。

筐体内でこれらのメカニズムを動かし結び付けているのは「音速(340mm/mS)」である。音速が万有引力のようにあらゆる点を結び付けているように見える。

チェロの長波長・長周期の共鳴を8の字形の小筐体を使ってタイムリーに制御しているといえる。

この魔法のような機能、これこそがCELLO(Violin属)の筐体に秘められた第2の偉大な発明なのかもしれない。

詳細は 2023年 報告予定。