[ 03/26/2023 ] Labels: 4C0C.Resonance C

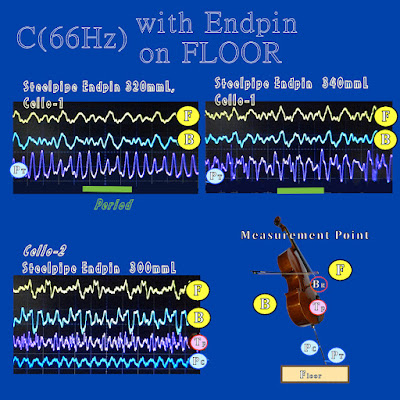

The lowest tone of cello - C(:Frequency:66 Hz, Wavelength:5.2 meter, Period:15.2 millisecond) - is very special. Many measurements for the resonance sound were carried out by pizzicato and arco.

Various beat-pattern were observed such as 3, 4, 5, 6, 8,, except 1 nor 2.

The result says: Rather small cello body cannot keep the long wavelength(15.2m, 7.6m) orbit inside. "3 or 6 beat" means that G's high overtones are leading to compose(or resemble) C(66Hz) long wavelength orbit. Similarly "4, 8" means C overtone sets. "5,," means E overtone sets. We can glimpse of the mystery of "violin family instruments" and a true fact of the "great invention". - Do not forget, we need remove endpin from the body and free the cello from the floor on such a research.

チェロの最低音であるC線開放弦のC音(周波数66Hz、波長5.2m、周期15.2ミリ秒)は極めて特別である。ピチカートと(極力理想的な)ボーイングで、多くの音波形を観察した。15.2mS周期内にいくつかのビート(小振動)が見られた。ビートの数は、3, 4, 5, 6, 8, で、2ビートは皆無であった。何を意味するかといえば、Cの半分の波長(7.6mの共鳴周回軌道が筐体内に確保できないことを意味している。3, 6,系の3ビートはG系高音倍音が主となり、4, 8,はC系の高音倍音が主となり、5ビートはE系の高音倍音が主となる共鳴軌道である。幾つかの軌道を連結して 最終的に15.2メートルの波長を構成(・近似)している。大きさ1mに満たないチェロ筐体の内部で15m波長の共鳴を確保できる理由である。8の字型をしたバイオリン属の楽器の神秘と「発明」の真相がここで垣間見られる。どの倍音セットが採用されどれだけ増幅されるか、デリケートな世界であり、個々の楽器の良し悪しがここで確認できるかもしれない。(エンドピンを装着しないで床から浮かせている場合であることに注意)